照葉樹とは、九州・四国・関東までの沿岸部に分布するクスノキ、シイ、カシ、ツバキなどの常緑広葉樹を指し、葉は革質で光沢がある。この樹林は、ヒマラヤ山脈南麓からアッサム、東南アジア北部、雲南高地、江南地方の山地を経て日本の西南部に至る、東アジアの暖温帯地域に広がっている。葉の表面が、ツバキの葉のように光っているので「照葉樹」と呼ばれる。

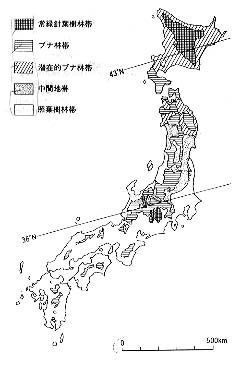

日本の森林帯の分布図

(市川健夫・斎藤功『再考 日本の森林文化』を

参照して作成)

Evergreen broad leaf forests, or

laurel forests, are found in the western half of the Japan Archipelago.

Deciduous broad leaf forests, breech trees and its groups, are found in

the eastern half.

Laurel forests, in areas ranging from the Himalayas to the warm temperate

zone in East Asia, have common associations with various Japanese traditional

cultures including rice farming. The theory that a laurel forest culture

was formed in the depths of Japanese culture is taking root today. The eastern

beech tree culture associated mainly with gatherings and hunting was driven

out in stages as the power of the Yamato Imperial Court having rice farming

culture was influencing the east.

Deforestation is detrimental to the environment and it is a serious challenge

to us. This has led us to drastically change our attitude toward the beech

tree. Now, various effects from the beech tree have found a new appreciation.

Jomon sites, including the Sannai-Maruyama Site in Aomori, have been excavated.

It has become apparent that the Jomon people (ca.10,500-300 B.C.) had a

culture of recycling and the beech woodland culture represented by the Jomon

culture, give us unlimited suggestions for the 21st century.

ブ

ナ

林

帯

の

文

化

ナ

林

帯

の

文

化