|

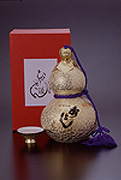

| HIDEYOSHI |

|

|

|

|

|

| 秋田のなかでは最も古い蔵元のひとつで、元禄2年(1689)創業の歴史を誇る。遠祖は伊勢の油商人であったという。酒の銘柄は、当初「初嵐」を名乗っていたが、宝暦年間(1751−63)、秋田藩内で銘酒を集めて味比べを催したところ、「清正」という藩の御用命酒より勝ると佐竹公より激賞され、清正より上位の武将「(豊臣)秀吉」と「秀でて良し」とのふたつの意味を兼ねた「秀よし」という名称を賜り現在に至る、というエピソードをもつ。 現在の建物は明治初年に建て替えられたもので、どっしりとした店構えが印象的だ。酒造りの大敵である雑菌を嫌い蔵元はどこもみな清潔であるが、ひときわ手入れが行き届いている。「釜場」と呼ばれる仕事場のなかを、寡黙な杜氏を中心にスタッフがきびきびと立ち働く様子も気持ちいい。なにげない細部にも、老舗の伝統と風格が溢れているようだ。 |

|

|

|

蒸しとり作業。蒸しあがった米を

麹室(こうじむろ)へ運ぶ |

酒をしぼる「袋吊り」の作業

|

| ここに『元禄時代以来酒造記録』という古文書がある。創業以来鈴木家に伝わる仕込みのマニュアル本で、火入れによる殺菌法などとともに、「酒の味を飲みやすくするためには焼酎を加える」方法も述べられている。今日でも行なわれてアルコール添加技術が、当時からあったことを示すものだ。酒作りの伝統が、今日まで脈々と生きていることの証でもある。 「サービスとは値引きすることではなく、よそよりいい酒を造ること」という経営理念に基づきながら、なによりも地元の客を大事にしている蔵元である。 |

|

|

|

釜場から貯蔵用の蔵の正面を見る

|

草木が繁茂する庭には

清流が流れ込む |

|

[社名]合名会社鈴木酒造店

|