|

|

|

|

[1]口噛み酒 Kuchikami-no-sake (mouth chewed sake) 『古事記』(712年)に登場するエピソードのなかでも、「八俣の大蛇」(上巻)の話ほど有名なものはないであろう。スサノヲの命がクシナダ姫を助けるために一計を案じ、八つの大壷に入れた酒を飲ませ、寝入った大蛇を退治するというこの話は、小学生でも知っている。 このとき、スサノヲの命が姫の両親アシナヅチ、テナヅチに頼んだことは、「濃い酒を醸(かも)す」ことであった。現在のような、麹を用いる酒造法は知られていないはずであるから、「醸す」とは人が穀物や米など、デンプンを含んだものを噛み、それを発酵させて酒を造ることである。勿論、この酒は一夜酒(ひとよざけ)といわれる濁酒であったろう。 |

|

|

|

|

最近、考古学上の新発見、新発掘が相次ぎ、縄文時代の実体が加速度的に明らかになってきた。縄文中期には、飲酒、造酒も行われていたことも判明している。しかしそれ以前のことは定かでなく、山野に自生する果実の類が自然発酵し、偶々それを発見した人間が飲用したことは考えられる。

縄文時代においては、果実による酒造りと同時に、植物の根や茎、雑穀などに含まれるデンプンを利用して酒  が造られた可能性もきわめて大きいと考えられている。 が造られた可能性もきわめて大きいと考えられている。デンプン質の食物を噛んでいると、唾液に含まれるアミラーゼによってブドウ糖ができ、空気中の酵母と結合してアルコール発酵し、酒ができる。これが口噛み酒とよばれるもので、照葉樹林文化のなかの、南方系の人びとによって日本列島にもたらされたと考えられる。弥生時代に入って、米作りが盛んになっても、口噛み酒が行われていた。 スサノヲの命による大蛇退治がいつの頃か、神話のことであるから不明だが、何か雑穀による口噛み酒を急ぎ造らせたものであろう。 In Japanese mythology there is the story of "Yamata-no-orochi", an eight-headed dragon. A god, Susanoh-no-mikoto, saved a lady, Kushinada-hime, who had just fell victim to the eight-headed dragon. Susanoh-no-mikoto used the strategy of letting the dragon drink sake from 8 big pots, and he fought off it while it slept. Susanoh-no-mikoto asked the parents of Kushinada-hime to make the sake. The raw materials are not known because this is a myth, but it can be guessed that the grains included a lot of starch. They chewed the grains in their mouth and store it in a tub with their saliva, where it fermented into sake. This method was practiced until rather recently in East Asia. |

|

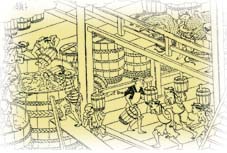

[2]麹カビと諸白 Kouji fungus [2]麹カビと諸白 Kouji fungus口噛み酒の時代が続いたあと、次の段階として、麹カビを利用した酒造りはいつ頃から始まったのであろうか。 これまでは、麹を使った酒造りは大陸から伝播した説が有力であったが、小泉武夫を中心としたグループの研究によれば否定的である。大陸で麹をつくるためのカビはクモノスカビで、日本のものはコウジカビである、というのがその理由である。その他、いろいろ論拠はあるが、結論をいえば、米麹を使った日本酒は、わが国独自の「民族酒」ということになる。 さて、麹カビを利用した酒造りの初見は、『播磨国風土記』(713年)にみえる。こんな昔からバイオテクノロジーを利用して、酒をはじめさまざまな発酵食品もつくっていたのだから驚きである。 平安時代になると酒は味噌、醤油などといっしょに町中で売られるようになり、それなりの水準にあったことをうかがわせる。そしてそのあと、中世末には濁酒から清酒への移行が完了するのである。 16世紀の半ば以降、清酒づくりにおける技術革新、品質改良が行われ、今日の清酒造りの基本が固まった。  なかでも、一段と酒の旨さが向上したのは、諸白(もろはく)にあるといわれる。いまでは蒸米、麹米に使われる米は両方とも玄米を精米した精白米を用いるが(清酒製造工程参照)、それまでは蒸米のみに使っていた(諸白と区別するため、片白という)。しかし、両方に精白米を使うことで雑味の少ない、品質の良い酒ができるようになった。奈良の寺が起源とされ、たちまち京都、大阪方面へと広まり、諸白は優良酒の代名詞となった。 なかでも、一段と酒の旨さが向上したのは、諸白(もろはく)にあるといわれる。いまでは蒸米、麹米に使われる米は両方とも玄米を精米した精白米を用いるが(清酒製造工程参照)、それまでは蒸米のみに使っていた(諸白と区別するため、片白という)。しかし、両方に精白米を使うことで雑味の少ない、品質の良い酒ができるようになった。奈良の寺が起源とされ、たちまち京都、大阪方面へと広まり、諸白は優良酒の代名詞となった。The next stage of Kuchikami-no-sake was with the use of kouji fungus. The oldest record of Japanese sake was in the locale of the present Hyogo Prefecture, "Harima-no-kuni Fudoki" in 713. Today's filtered sake is not cloudy, and the method to make it was refined in the 16th century. It is almost the same process used today. |

|

[3]火入れによる殺菌法 Hi-ire  醪(もろみ)は酒を造るうえでもっとも大切な工程といわれる。なぜなら、熟成した醪をしぼったものが清酒となるからである。現在では、この醪を仕込む段階を三回に分ける方法がとられている。初期の段階で、大量の蒸米、麹、水を醪に加えると、酵母のアルコール発酵能力を超えてしまうので、順次三段階に分けるのである。 醪(もろみ)は酒を造るうえでもっとも大切な工程といわれる。なぜなら、熟成した醪をしぼったものが清酒となるからである。現在では、この醪を仕込む段階を三回に分ける方法がとられている。初期の段階で、大量の蒸米、麹、水を醪に加えると、酵母のアルコール発酵能力を超えてしまうので、順次三段階に分けるのである。これを並行複発酵といい、アルコール生成率はきわめて高くなる。同じ醸造酒であるビールが6%、ワインが10〜15%であるのにくらべ、日本酒の場合、この方法によって20%を超えるのである。  日本酒の長い歴史のなかで、特筆すべき技術は「火入れ」であろう。 日本酒の長い歴史のなかで、特筆すべき技術は「火入れ」であろう。日本酒はいたみやすく、今日でも賞味期限も製造後1年以内とされている。そのため、昔から保存には大いに気を配っていた。そこで考案された方法が、50〜60℃で5分から10分間くらい低温殺菌するという方法である。 このことは、室町時代末期、奈良の興福寺の塔頭で記録された『多聞院日記』にみえる。方法としては、今日と大差ないというから驚くべき発見である。明治初年、日本酒の製法を世界に紹介したドイツ人コルシェトやイギリス人アトキンソン教授などもそろってこの事実を強調している。というのも、ちょうどその頃、パスツールがワインの腐敗を防ぐため、まさに低温殺菌法(パスツーリゼーション)を発表した直後であったからだ。パスツールに先立つこと300年も前に、日本ではこの技術を確立していたのである。 Japanese sake spoils quickly, and care is taken when storing. In the 16th century they originated the "Hi-ire" method, where sake was pasteurized for 5-10 minutes at 50-60℃". It was another 300 years before Louis Pasteur invented pasteurization to prevent wine from being spoiled. |

|

日本酒は、味噌、醤油などと同様、発酵食品のひとつであり、わが国の食文化に欠かせぬ食品である。微生物や酵素などの存在やそのメカニズムについて、ほとんど何も知らない時代からバイオ技術を駆使していたことになる。先に飲酒の文化についてふれたが、この小文を一読されれば、日本酒というものが造るという点においても、きわめて驚嘆すべき独自の技術の所産であることに改めて気づかれることと思う。 日本酒は、味噌、醤油などと同様、発酵食品のひとつであり、わが国の食文化に欠かせぬ食品である。微生物や酵素などの存在やそのメカニズムについて、ほとんど何も知らない時代からバイオ技術を駆使していたことになる。先に飲酒の文化についてふれたが、この小文を一読されれば、日本酒というものが造るという点においても、きわめて驚嘆すべき独自の技術の所産であることに改めて気づかれることと思う。 |

|