|

|

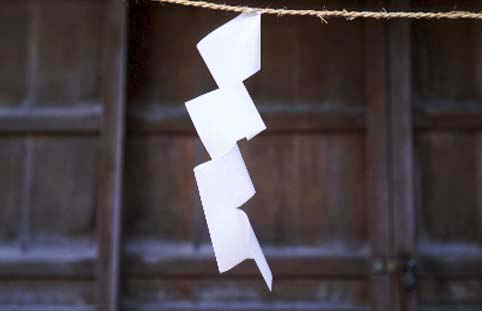

[1]神に供える酒 Drink offering(sake offerd to a god) 11月23日は、勤労感謝の日である。戦前までは新嘗祭(にいなめさい)という宮中行事が行われた日であった。天皇が、その年の新穀と新酒を天地(あめつち)の神に供え、自らもこれを食する祭事である。  わが国は、現在も神社仏閣が多く、常日頃の信仰心は希薄になったとはいえ、折々の神事、行事に際して神饌(しんせん)や供物が捧げられ、御神酒(おみき)は欠かせぬものとなっている。 わが国は、現在も神社仏閣が多く、常日頃の信仰心は希薄になったとはいえ、折々の神事、行事に際して神饌(しんせん)や供物が捧げられ、御神酒(おみき)は欠かせぬものとなっている。神饌とは、神に備える御飯、酒、餅などをいうが、この三つの原料はすべて米である。稲作の伝播以降、国が統一されていく過程で米作りが最重要なこととなり、神聖視され、ひいては米や米からつくる酒も特別なものとなっていったであろうことは想像に難くない。 Originally, sake was offered to a god along with food as a shinsen (offering) at divine services or events. Shinsen includes rice, rice ears and sake. Rice was the main offering. In Japan where rice culture has been valued highly since ancient times, the best offering to a god is made by rice. |

[2]宴の始まり Biginning of a feast 神前に供される酒、すなわち御神酒には二種類ある。白酒(しろき)とよばれる濁酒と、黒酒(くろき)とよばれる清酒である(古くは澄んだ水の色を黒といった)。これは、大江匡房が著わした『江家次第』という平安時代の本にみえる。 神事が終了すると、直会(なおらい)となり、神饌は参加者にふるまわれる。神と人との宴である。このように、酒は本来ハレ(非日常)のものであり、神と共に味わうべきものであった。 神事の後の直会、さら  にその後場所を移して行われる本格的な祝宴は、いわゆる無礼講とよばれ、今日の宴会の原型となった。 にその後場所を移して行われる本格的な祝宴は、いわゆる無礼講とよばれ、今日の宴会の原型となった。After the divine services, a small feast, called naorai, was held. Here food and sake offered to the god were served to the participants in the divine services, and they ate it before the god. This could be called a party for god and man. In many cases they then move to another place for an unceremonious party. This burei-ko is the real feast. Burei-ko is the early form of the present enkai (banquet, feast). |

|

|

[3]風流を愛でる心 Love of elegance 古代から中世にかけて、今日的な宴会(酒宴)が発達してくる。中国文化の影響を受けた、貴族たちの宴で、自然の変化をたのしみ、歌を詠み、酒肴も一段と趣向がこらされた。一般民衆とは隔絶された特権階級の遊びではあるが、風流を愛でる日本人の心性が形づくられる。しかし留意すべきは、ここでいう肴とは、必ずしも食べるものだけを意味しないことである。花鳥風月、歌や舞といった風趣を肴として酒をたのしむのである。 かつての、神々と共にあった宴とはまったく異なる飲酒の文化をみることができる。 その後、時代が下るにつれ、自然をたのしむ風習は庶民の間にも年中行事として根づき、その中心に酒は欠かせぬ存在となっていくのである。  From ancient times to the middle ages, Japanese nobles played, enjoyed looking at flowers, composed a tanka (poem), sang and danced. This furyu (elegance) is a Japanese emotional characteristic. They delighted in liquor and the relish associated with it. Flowers, songs and dances were also the relishes for them. |

|

|

[4]江戸の文化 Edo culture  貴族社会が終焉し、武士が台頭すると、祝宴は戦勝祈願のセレモニーの色が強くなる。今日、結婚式で行われる「三三九度」の盃は、元々出陣の儀式で行われたもので、酒の異名のひとつ「くこん」とは、三三九度の九度=九献から来ている。 貴族社会が終焉し、武士が台頭すると、祝宴は戦勝祈願のセレモニーの色が強くなる。今日、結婚式で行われる「三三九度」の盃は、元々出陣の儀式で行われたもので、酒の異名のひとつ「くこん」とは、三三九度の九度=九献から来ている。江戸時代となり、平和が訪れると無礼講の流れを汲む宴会が盛んとなり、歌舞音曲とともに美人が宴席にはべる花柳の世界が出現し、飲食の文化も新しい形をとっていく。 さらに中期以降になると、料亭、茶屋の文化が発達し、大都市では盛り場が形成され、遊廓とともに活況を呈し、人びとは天下泰平を謳歌するのである。 |

こうした江戸の文化から、平安貴族とは趣の異なる、庶民的な遊芸色の濃い酒の文化が現われ、いっそうの発達をとげていくのである。 当時の酒造りといえば、上方(関西)が本場で、なかでも灘の酒が好まれた。 当時の酒造りといえば、上方(関西)が本場で、なかでも灘の酒が好まれた。江戸を例にとると、安永・天明年間(1772〜89)には、四斗樽で年間百万樽が上方から運ばれたという。江戸新川河岸を描いた当時の絵で、そのにぎわいをしのぶことができる。 また、酒を運ぶための容器や徳利、銚子などもいろいろな種類があり、むしろ今日よりバラエティに富み、絵をみているだけでもおもしろい。 With the end of the noble society and the rise of the samurai class, feasts grew to have the atmosphere of a victory celebration. Sake should be enjoyed. But, in this ceremony sake would be poured into a parting cup. In the Edo period, peace came and culture increasingly ripened. Public performances of music and dancing became popular, and women attended the drinking party. Since the middle of Edo period, many restaurants have opened, and, in the large cities of Edo, Kyoto and Osaka, amusement quarters with licensed premises were formed. The common people enjoyed the cherry blossoms and autumn colored leaves in season, and took pleasure in the seasonal changes with singing and dancing. At that time, the home of sake was the Kansai region - Kobe-Osaka area. Nada in Kobe was especially famous. |