|

|

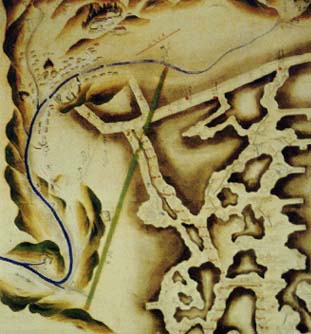

秋田の酒造業は、江戸時代に入って大いに発展した。慶長11年(1606)に院内で銀が発見されると、全国から鉱山技術者、労働者、大工、商人たちが参集し、大規模な町を形成した。盛時には1万5000人を数え、佐竹藩の城下町久保田(現在の秋田市)をもしのいだ。 娯楽のすくない山中では酒が必要不可欠のものとなり、当時10数軒以上の酒屋があったとう  いう。院内のほかにも、秋田には多くの金山や銀山、銅山があり、こうした鉱山近くの蔵元は活況を呈し、新しく酒造りを始めるところもでてきた。 いう。院内のほかにも、秋田には多くの金山や銀山、銅山があり、こうした鉱山近くの蔵元は活況を呈し、新しく酒造りを始めるところもでてきた。天和元年(1618)に藩が幕府に提出した領内の酒造業に関する口上書によれば、藩内には746軒の酒屋があり、産業的にも経済的にも欠くことのできないものに位置づけられていた。このため、幕府から酒の減産令が出されたときにも、幕府の了解を得て酒造業の保護策がとられた。 |

|

| 明治の中期以降、秋田の酒造業もようやく近代化がすすみ、奥羽本線の開通とともに県外(東北各地、北海道)にも出荷されるようになった。 また、大正2年(1913)の第4回全国清酒品評会では、秋田の酒8種類が優等賞を受賞し、脚光を浴びた。酒造家もこうしたことが契機となって、技術改良、酒質の向上に力を注ぎ、さらに受賞を重ねていくなかで全国に認められるようになった。 |

|

| とくに、伊藤忠吉と森川九十郎が日本醸造協会の酒造技術講習会に出席して新技術を研修し、寒地醸造技術を開発したことは特筆される。 近年では香りが高く、味にふくらみのある吟醸用の新しい酵母「秋田流・花酵母」が開発され、平成3年(1991)の全国新酒鑑評会で蔵元25社で金賞26という好成績を挙げた。なお、この酵母は、秋田県内だけで使用されていたが、平成八酒造年度から「醸造きょうかい15号酵母」として全国の酒蔵に頒布されている。 Sake making in Akita developed in the 17th century. It really came to prominence when a silver mine was discovered in In-nai. This attracted many laborers from all over Japan and a large town was constructed. There were few amusement places in In-nai. The laborers sought liquor and this made on sake brewing thrive. Later, the Satake clan (feudal family of Akita) protected sake brewing as a major industry in their fief, resulting in more progress for sake brewing. After the Meiji era, modernization in sake brewing took place, and early in the 20th century Akita sake was always winning first prize at national exhibitions. Much attention increasingly focused on Akita sake. The high esteem encouraged the Akita sake breweries in their make efforts. Akita is now a big producer of sake. |